Données sur l’astronomie en Languedoc & Provence aux XIIe-XIIIe siècles

(fichier réduit)

AU SOMMAIRE DE CETTE PAGE :

INTRODUCTION

L’astronomie fut après les époques hellénistique et byzantine, le fait de la science arabe, c’est-à-dire de la science de langue arabe, laquelle put bénéficier, grâce à une formidable entreprise de traduction, sur le patrimoine astronomique immense en langue grecque mais aussi sur les connaissances indiennes et perses, et apporta à son tour au savoir en ce domaine prestigieux un essor considérable.

Pour comprendre les caractères des débuts de l’astronomie dans le Monde latin médiéval, il faut tenir compte du fait que la tradition de l’astronomie latine classique est relativement faible et que les textes grecs à disposition est insignifiante. Les érudits éprouvent donc le besoin de s’abreuver des connaissances en possession des Arabes. Ils ont parfaitement conscience que ces derniers ne sont pas les simples détenteurs du savoir antique mais aussi les acteurs d’un savoir neuf et riche. C’est dans un second temps qu’ayant assimilé les connaissances transmises grâce aux traductions de l’arabe au latin que les astronomes médiévaux peuvent innover et s’adonner à des recherches innovantes.

Dans un premier temps, c’est-à-dire de la fin du Xe siècle au milieu du XIe siècle, le patrimoine astronomique arabe est transmis à partir de la Catalogne et se diffuse alors, peut-être par l’intermédiaire de Saint-Fleury près d’Orléans, vers Reims et Chartres d’un côté, la Lorraine et le Bade de l’autre.

La prise de la ville de Tolède par Alphonse VI de Castille en 1085 met livre des trésors scientifiques aux mains des Latins et fournit l’occasion de constituer, au cours du XIIe siècle, des équipes de traducteurs qui fournissent un énorme travail dans tous les domaines, notamment dans celui de l’astronomie.

Tolède constitue toujours, au XIIIe siècle, un pôle de traduction important, notamment autour d’Alphonse X qui touche lui-même à l’astronomie, mais les lieux de transmission se démultiplient : il faut notamment signaler Palerme autour de l’empereur Frédéric II de Hauhenstaufen et les travaux effectuées dans les grandes universités comme Bologne et Padoue, Paris ou Oxford où s’activent d’excellents arabisants. Du fait de l’installation de familles juives venues d’Andalousie, le Languedoc, notamment avec l’université de Montpellier, apparaît comme une extension de l’espace ibérique pour ce qui est de l’acquisition de l’héritage scientifique arabe.

À ce courant participent des érudits comme Rodolphe de Bruges, qui enseigne à Toulouse, et Guillaume l’Anglais, citoyen de Marseille, puis Jacob Ibn Tibbon. De son côté, l’Italie, avec Palerme, puis Bologne et Padoue, constitueront une aire d’activité assez distincte.

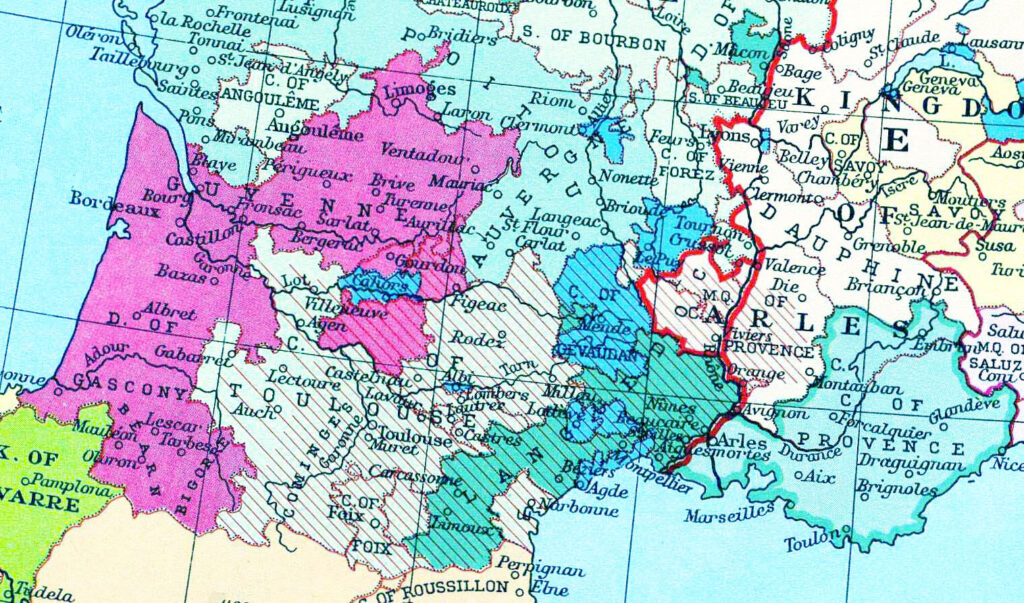

Comment s’inscrivent les villes de Languedoc et de Provence dans ce mouvement ? Si nous devons mentionner ces deux entités politiques, c’est qu’elles sont à l’époque séparées par une frontière. Au premier abord, le Languedoc est, aux XIIe et XIIIe siècles, sous l’autorité des comtes de Toulouse, vassaux de la couronne de France, tandis que le royaume de Provence fait partie du Saint empire romain-germanique. Les choses sont cependant plus compliquées.

Du point de vue politique, les vicissitudes des alliances et des héritages dynastiques conduisent en 1125 au partage de la Provence entre le comte de Toulouse, dont l’origine est Saint-Gilles, au sud-est de Nîmes, et la maison de Catalogne.

De ce fait, la partie des États provençaux sous le contrôle de Toulouse va être entraînée dans la tempête de la croisade des Albigeois qui conduit à priver Toulouse de ses possessions provençales en 1216.

Au sortir de cette période troublée, la Provence échoit à la maison d’Anjou qui est tournée vers la Sicile, le Piémont et la péninsule italienne, tandis qu’en 1271, le comté deToulouse intègre le domaine royal de France.

Du point de vue social et culturel, la frontière géographique et politique du Rhône ne réduit pas le continuum du tissu humain. Un exemple en est donné par la famille Ibn Tibbon, émigrée de Grenade en 1150 : elle s’installe à Lunel, petite cité située entre à Nîmes et Montpellier, mais les descendants sont actifs, tout au long du XIIIe siècle, aussi bien à Marseille qu’à Arles, Montpellier et Béziers.

Voir notamment :

GEORGELIN, Yvon, Marseille à la conquête du ciel ‒ L’astronomie à Marseille et en Provence de Pythéas à Charles Fabry, Marseille : éd. Ville de Marseille – Université de Provence – Observatoire de Marseille, 1994.

I. L’astronomie au XIIe siècle :

1. Raymond de Marseille :

On ne sait pas grand chose de la vie Raymond de Marseille, sauf qu’il fut actif dans les années 1130-1140. Son œuvre a eu du mal à se faire reconnaître. Découvert par Pierre Duhem en 1915, le Liber cursuum ne fut même pas d’abord identifié comme des tables astronomiques. Trouvé sans nom d’auteur, il n’est sorti de l’anonymat qu’en 1924. Les deux autres livres de Raymond, le Traité de l’astrolabe et le Liber judiciorum purent lui être attribués, en 1951 et en 1972, grâce aux allusions qu’il y faisait à son Liber cursuum.

Voir :

DUHEM, Pierre, Le système monde, t. III, Paris : Hermann, 1815, repr. 1958, spéc. Ch. vi. « Les Tables de Marseille », p. 201-216.

POULLE, Emmanuel, « Raymond of Marseilles », in C. C. GILLIPSIE (ed.), Dictionary of Scientific Bibliography, New York : C. Scribner & Sons, 1975, p. 321-323, repris dans Complete Dictionary of Scientific Biography, 2008, cf. Encyclopedia.com. 30 Oct. 2010, <http://www.encyclopedia.com>.

Ses écrits :

* Le Liber cursuum planetarum témoigne de la permanence de la culture latine antique et consiste en la première adaptation, dans le calendrier chrétien et pour une ville d’Europe, Marseille, des tables planétaires dites de Tolède, conçues et mises en forme par Al-Zarqâlluh, l’Azarchel des Latins. Cet ouvrage contient en outre toutes sortes de considérations sur la place de l’astrologie.

Voir :

RAYMONDUS MASSILIENSIS, Liber cursuum planetorum, 1139, ms. BnF, lat. 14704, fol. 110-135v.

RAYMOND DE MARSEILLE, Opera Omnia. t. I. Traité de l’astrolabe. Liber cursuum planetarium, éd. par Marie-Thérèse d’Alverny, Charles Burnett & Emmanuel Poulle, Paris : CNRS Éd., 2009.

* Le Liber de compostione astrolabi, qui date de 1141, est l’un des premiers traités occidentaux qui ne soit pas une simple adaptation de l’arabe. Il inaugure une série de travaux qui vont marquer la vie scientifique jusqu’au XVIIe siècle.

Notons que ce traité contient deux tables astronomiques en coordonnées écliptiques :

* une « Tabula Ptolemei de stellis fixis », ibid., fol. 111v, qui contient 27 étoiles portant toutes un nom arabe, que l’on retrouve chez Arialdus, fol. 32r-32v, Il s’agit en fait d’un table dérivée de celle de Llobet de Barcelone, cf. Kunitzsch, Typen, III, p. 23-30.

* une « Tabula stellarum fixarum secundum sententiam modernorum », voir ms. Paris, BnF, 10266, fol. 112r), qui présente essentiellement des noms latins. Il s’agit de la traduction de la table de 40 étoiles du Zîj d’Al-Zarqâlluh. On la retrouve pratiquement telle quelle trouve telle quelle dans le traité de l’érudit inconnu Arialdus commençant par Cum inter omnia instrumentorum genera…, ms. BnF, lat. 16652, XIIIe s., fol. 31v, ainsi que, notamment dans les manuscrits suivants de Paris : ms. Paris, BnF, lat. 16207, XIIIe s., fol. 46v, lat. 7406, XIVe s., fol. 58r, ou lat. 7409, XIVe s., fol. 37r, cf. Poulle, « L’astrolabe médiéval », p. 88, n. 7, Poulle, « Peut-on… », p. 210-312 ; et Kunitzch, Typen, XII, 73-85.

Voir :

KUNITZSCH, Paul, Typen von Sternverzeichnissen in astronomischen Handschriften des zehnten bis vierzehnten Jahrhunderts, Wiesbaden : Harrassowitz, 1966.

POULLE, Emmanuel, « Le traité de l’astrolabe de Raymond de Marseille », Studi medievali, 3ème Série, vol. V.2 (1964), p. 866-900.

RAYMONDUS MASSILIENSIS, Tractatus de compositione et utilitatibus astrolabii, 1135, ms. Paris, BnF, lat. 10266, daté 1486, fol. 104r-120v.

RAYMOND DE MARSEILLE, Opera Omnia. t. I. Traité de l’astrolabe. Liber cursuum planetarium, éd. par Marie-Thérèse d’Alverny, Charles Burnett & Emmanuel Poulle, Paris : CNRS Éd., 2009.

* Le Liber judiciorum, également daté de 1141, est en fait le traité d’astrologie commençant par « A philosophis astronomiam sic difinitam… », attribué jusqu’à récemment à Jean de Séville. Il prétend exécuter des horoscopes établis sur une base scientifique sûre.

Voir :

RAYMONDUS MASSILIENSIS, Liber judiciorum, ms. Paris, BnF, lat. 14704, fol. 12v et ss.

BOUDET, Jean-Patrice, Entre science et nigromance : Astrologie, divination et magie dans l’Occident médiéval (XIIe-XVe siècle) [Histoire ancienne et médiévale n° 83], Paris : Publications de la Sorbonne, 2006, et en particulier, « l’apologie de Raymond de Marseille », p. 68-73.

TOLAN, John, « Reading God’s Will in the Stars : Petrus Alfonsi and Raymond de Marseille defend the New Arabic Astrology », Revista Española de Filosofía Medieval, n° 7 (2000), p. 13-50.

ŠANJEK, Franjo, « Les rencontres franco-croates au Moyen-Âge », dans ROUCHE, Michel (sous la direction de), Clovis, histoire & mémoire, Paris : Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1997, p. 351-368.

Son apport :

Les travaux de Raymond de Marseille montrent qu’il fut un des premiers érudits latins à utiliser les acquis de l’astronomie d’Al-Zarqâlluh, l’Arzachel des Latins, notamment la critique et à en enrichir la tradition astronomique latine. Reprenant la critique andalouse de les spéculations du modèle ptolémaïque avec ses épicycles, excentriques et déférents sans donner des prévisions astronomiques nettes, il préfère calculer avec précision les positions des planètes. Les Tables de Marseille annoncent celles de Crémone, de Toulouse, de Pise, de Malines, etc., qui vont fleurir aux XIIe et XIIIe siècles. L’assimilation des travaux des astronomes arabes dont il fait preuve dans son traité sur l’astrolabe inaugure en outre une série de travaux qui vont marquer la vie scientifique jusqu’au XVIIe siècle.

Raymond s’est fait remarqué par la précision des ses observations astronomiques. Il rapporte, dans le Liber cursuum, un

épisode significatif de ce souci : il avait lancé en 1139 un débat sur la date et l’heure de la conjonction de la planète Mars contre ses détracteurs adeptes de Ptolémée. Il s’était même déclaré prêt à subir la peine capitale en cas d’erreur. Mais les événements lui donnèrent raison, la conjonction de Mars et du Soleil eut bien lieu à la date annoncée.

Il s’est enfin distingué par l’intérêt qu’il portait à l’astrologie, qui ne se séparait pas à l’époque de l’astronomie dans les préoccupations. Convaincu de la validité de cette discipline, il est probablement le premier des astronomes médiévaux à faire de l’astrologie le fondement et la justification de son activité scientifique.

Imprégné de l’astrologie arabe qu’il a, comme il le rapporte lui-même, lu chez Albumasar [Abû Macshar], Adila [cAbd al-cAzîz Al-Qabîsî] et Abenbeisar judeus [Sahl ben Bishr]. Contre Saint Grégoire qui condamne l’astrologie selon laquelle que les astres influeraient sur le destin des humains, il argumente en reprenant, avec les Arabes, l’idée déjà défendue par les philosophes néoplatoniciens qui la tenaient eux-mêmes de la tradition des devins babyloniens de l’Antiquité : dans cette conception, les configurations astrales ne seraient que des signes produits par Dieu – ou, plus anciennement chez les Hommes, par les dieux – dont l’interprétation peut être utile pour les conduites humaines.

2. Hermann de Carinthie et son disciple Rodolphe de Bruges, à Toulouse et Béziers :

Hermann

Hermann est né en Dalmatie d’où son nom Hermann de Carinthie ou le Dalmate, en latin Hermanus de Carinthiae ou Dalmata. Lui-même préférait se faire appeler Hermanus Secundus pour le distinguer de Hermanus Contractus, érudit en Thuringe dans la première moitié du XIe connu pour ses travaux en astronomie. Il fit probablement ses études dans un monastère bénédiction d’Istrie, et il séjourne dans les années 1130-1134 à Paris où il apprend les sciences et la philosophie où il devient disciple de Thierry, chef de file de l’école platonicienne de Chartres.

Accompagné de Robert de Ketton avec qui se lie d’amitié lors d’un bref séjour en Angleterre en 1134, il part la même année pour Constantinople et Damas, où il se passionne pour l’astronomie et les mathématiques arabes. Retour en Europe en 1138, il fréquente à nouveau les cours de Thierry de Chartres.

En Espagne en 1141, Hermann et Robert se retrouvent avec Pierre le Vénérable. La rencontre a lieu, aux dires de ce dernier, « sur les bords de l’Èbre », peut-être Saragosse, reconquise en 118 par Alphonse Ier, et l’abbé de Cluny les enjoints alors, du fait de leur bonne connaissance de l’arabe, à participer à un collectif de traducteurs du Coran et d’autres textes présentant la religion islamique dans le but de critiquer cette dernière. Hermann s’empresse le satisfaire mais ne cache pas que son intérêt majeur le porte vers les sciences arabes. C’est en Espagne qu’il se lie à Dominique Gundisalvi qui a constitué à Tolède, à la fin des années 1130, son équipe de traducteurs de textes scientifiques et philosophiques arabes.

Ce développement illustre chez les clercs latins, une mobilité qui nous semble être aujourd’hui un des paramètres de la modernité. Et cela n’est pas tout, car son voyage n’est pas terminé…

La première traduction connue de Hermann est les Fatidica, soit le Kitâb ahkâm al-nujûm de Sahl b. Bishr, qu’il effectue en Espagne en 1138. On sait qu’il produit à León l’Introductorium in astronomiam, qui est la traduction nouvelle du Makhdal al-kabîr d’Abû Macshar, et le De revolutionibus nativitatum, traduction du Kitâb Ahkâm Tahâwîl sinî l-mawâlîd du même auteur. Il produit ensuite, après Adélard de Bath qui les effectua en 1125, deux nouvelles traductions, les Tabulae astronomiae, qui sont le Zîj al-Sindhind d’Al-Khwârizmî dans la version de Maslama Al-Majrîtî, et les Elementa d’Euclide à partir de leur version arabe d’Al-Hajjâj.

Nous le retrouvons le 1er juin 1143 à Toulouse où, tandis qu’il poursuit là sa tâche d’enseignent, il achève la rédaction du Planispherium Ptolemei, nom donné au Tastîh bast al-kura de Maslama al-Majrîtî, qui recompose en fait la version arabe perdue d’un commentaire de Théon d’Alexandrie.

C’est au cours de la même année qu’il écrit le De essentiis, un traité astronomique et cosmologique où il cherche une synthèse entre l’aristotélisme, l’hermétisme arabe et le platonisme acquis dans le sillage de l’école de Chartres. Il ressort de cet ouvrage que Hermann connaît l’Almageste dans ses sources arabes, ce qui est confirmé sa correspondance avec Robert de Ketton

où nous apprenons que l’étude de ce texte est un de ses buts fondamentaux, et le Zîj al-Sabî’ d’Al-Battanî – Albategnius pour les clercs latins –, soit les « Tables astronomiques du Sabéen », par ailleurs traduits en 1138 par Platon de Tivoli sous le titre de De motu stellarum fixarum. En fait il faudra encore attendre une trentaine d’années pour que Gérard de Crémone donne à Tolède la version latine de l’Almageste.

Voir :

DUHEM, Pierre, Le système monde, t. III, Paris : Hermann, 1815, repr. 1958, spéc. Ch. iv. « Le tribut des Arabes avant le XIIIe siècle.[…] Hermann le second », not p. 168-176.

BJÖRNBO, Alex Anthon, « Hermannus Dalmata als Übersetzer astronomischer Arbeiten », Bibliotheca mathematica, vol. III.4 (1903), p. 130-133.

HERMANN OF CARINTHIA, De essentiis, edité par Charles Burnett, Leiden – Köln, E. J. Brill, 1982.

ŠANJEK, Franjo, « Les rencontres franco-croates au Moyen-Âge », dans ROUCHE, Michel (sous la direction de), Clovis, histoire & mémoire, Paris : Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1997, p. 351-368.

Rodolphe

Né à Bruges, il eut pour maître, tout comme Hermann de Carinthie, le philosophe platonicien Thierry de Chartres. Se passionnant pour les sciences mathématiques, il s’enquit d’apprendre l’arabe pour connaître leurs développements les plus récents et c’est ainsi qu’il rejoint les passions de Hermann dont il est connu comme le disciple. Comme lui, il se rend en Espagne. Il se lie à Platon de Tivoli qui, actif à Barcelone depuis 1134, et y rencontre Dominique Gundisalvi, ou du moins des membres de son équipe de traducteurs comme on peut le déduire du fait qu’il dédicace son traité de l’astrolabe à Johannes David – qui doit être le Joannes Avendauth / Ibn Dawûd, un des membres de l’équipe de traducteurs formée autour de Dominique Gondisalvi. Et l’on peut imaginer qu’il apprend la langue arabe au cours de ce voyage.

Et il a été établi par Paul Kunitzsch que c’est à Robert que nous devons un De compositione et usu astrolabii, pourtant répertorié par certaines autorités comme la traduction latine tantôt de Massahallah, soit Mashâ’allâh, tantôt de Almacherita, soit Maslama Al-Majrîtî. A-t-il participé avec Hermann de Carinthie à la traduction du Planisphaerium au quel il fait référence dans cet ouvrage à côté d’Alcaurismus, c’est-à-dire Al-Khwârizmî dont son maître vient également de donner une seconde version des Tabulae astronomiae ? Toujours est-il que que son traité de l’astrolabe contient une table astronomique tout à fait originale, composée en 1144 à la latitude de Béziers.

Voir :

DUHEM, Pierre, Le système monde, t. III, Paris : Hermann, 1815, repr. 1958, spéc. Ch. i. « Les premiers écrits astronomiques traduits de l’arabe. […] Hermann le Second », not p. 173.

KUNITZSCH, Paul, « On the authenticity of the treatise on the composition and use of the astrolabe ascribed to Messahalla », Archives internationales d’Histoire des sciences, t. XXXI (1981), p. 42-62, repris dans KUNITZSCH, The Arabs and the Stars ‒ Texts and Traditions on the Fixed Stars, and their Influence in Médieval Europe, Northampton : Variorum Reprints, 1989.

II. L’astronomie au XIIIe siècle :

1. Guillaume l’Anglais à Marseille :

Tout ce que nous savons de Guillaume l’Anglais, médecin, « citoyen de Marseille », comme il se qualifie lui-même, est qu’il vivait dans cette ville durant la première moitié du XIIIe siècle.

Son ouvrage le plus connu est son De urina non visa per astrologiam, qui date de 1219, traité médico-astrologique où il expose l’emploi de l’horoscope du patient pour en déduire les qualités de son urine lorsque celle-ci ne peut être récupérée afin de procéder au diagnostic. Nous lui devons également plusieurs autres ouvrages astrologiques, une Astrologia et Tractatus de meteoris qui apparaît aussi sous le nom de Summa super quarto libro metheorum.

Selon Millas Vallicrosa, Guillaume aurait voyagé à Tolède entre 1225 et 1231, et c’est là qu’il aurait rédigé un Astrolabium Arzachelis en tandem avec Yehûdâ ben Môshê qui a déjà donné , avec son Libro de la azafea, une version espagnole du Kitâb al-camal bi-l-safîhat al-zîjiyya d’Al-Zarqâlluh. En tout état de cause, ce traité lui est assigné par tous les historiens de l’astronomie et il fut édité en 1841 par Sédillot.

On peut ajouter qu’il établit en 1231 un De stellis fixis, qui contient une Tabula de stellis fixis secundum Arzachelem, que Jacob Ibn Tibbon et Jean de Brescia reprendront en 1263 dans leur Saphea Arzachelis en 1263 (voir plus loin : II.4 : Jacob Ibn Tibbon).

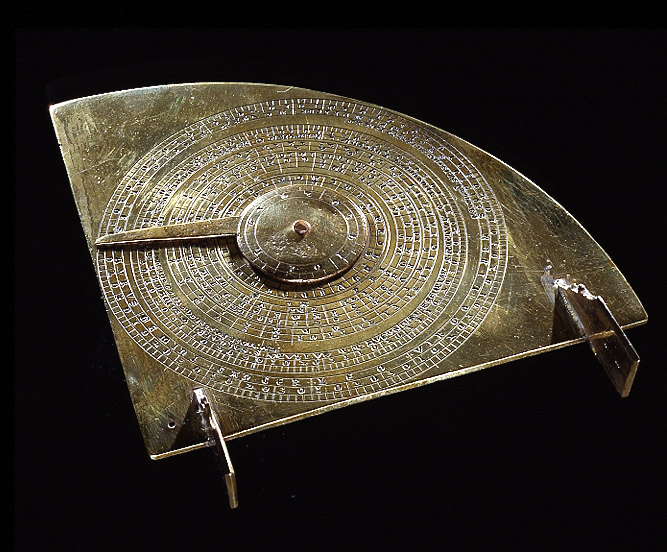

Le quadrans vetus, soit « quadrant ancien », à distinguer du quadrans novus, introduit par Jacob Ibn Tibbon (voir plus loin), est un quadrant horaire universel qui permet, à la différence des quadrants plus anciens encore, d’établir grâce à une disposition de cercles différents, l’altitude du soleil sous les différentes latitudes. Si nous suivons David King, spécialiste de l’histoire des instruments astronomiques, ce quadrant, né à Baghdad au IXe siècle, fut introduit en Europe par Montpellier ou Marseille à la fin du IXe siècle. Mais c’est à Guillaume que l’on doit, dans sa Saphea, la première allusion à cet instrument. Les développements théoriques et pratiques de son utilisation seront dus, au cours du XIIIe siècle, à toute une série de traités, notamment celui de Robert l’Anglais (voir plus loin) pour rester dans la partie du monde latin qui nous intéresse.

Guillaume montre, puisqu’il fait explicitement référence dans son Astrologia, qu’il est au fait des dernières avancées par les astronomes arabes, non seulement la théorie des trépidations de Thâbit b. Qurra, le Thabet des Latins, et d’Al-Zarqâlluh, ce qui paraît naturel puisqu’il a traduit ce dernier auteur, mais également la théorie planétaire qui cherche à éviter les excentriques et les épicycles de Ptolémée qui figure dans le Kitâb al-Hay’a ou « Livre d’astronomie » de Nûr al-Dîn Al-Bitrûjî, l’Alpetragius des Latins, que Michael Scot, avec qui est est en rapport, vient de traduire de son côté en latin en 1217.

Voir :

GUILLELMUS ANGLICUS, Compositio tabulae quae Saphea dicitur sive astrolobium Arzachelis, et De stellis fixis, ms. Paris, BnF, lat. 16662. Les mêmes documents se retrouvent, un peu moins complets, dans ms. Paris, BnF, lat. 7195, fol. 74r-77v.

DUHEM, Pierre, Le système monde, t. III, Paris : Hermann, 1815, repr. 1958, spéc. Ch. vii. « Guillaume l’Anglais, de Marseille », p. 287-291.

KING, David A, « Astolabes and Quadrants », in GLICK, Thomas F. & al. (ed.), Medieval Science, technology, and medecine : an encyclopedia, New York : Routledge, 2005, p. 58-61.

MILLÀS VALLICROSA, José Maria, Estudios sobre Azarchiel, Madrid, Editorial Maestre, 1943-1950.

POULLE, Emmanuel, « L’astrolabe médiéval d’après les manuscrits de la Bibliothèque nationale », Bibliothèque de l’école des Chartes, vol. 112 (1954), p. 871-103.

SÉDILLOT, Louis-Amélie, Mémoire sur les instruments astronomiques des Arabes, Paris : Imprimerie Royale, 1841, p. 185-188.

TANNERY, Paul (éd.), « Appendice sur le traité de l’Astrolabe universel ou saphea par Guillaume l’Anglais (Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale », dans Le traité du quadrant de maître Robert Anglès (Montpellier, XIIIe siècle), Paris : C. Klincksieck, 1897, p. 633-640.

2. Robert l’Anglais à Béziers :

Robert l’Anglais est un personnage assez énigmatique dont nous savons pourtant surement qu’il enseigna à l’université de Montpellier et probablement à celle de Paris dans le denier tiers du XIIIe siècle.

En le nommant Robert Anglès ou Langlois, Paul Tannery le présente comme originaire de l’une de ces cités, tandis que Pierre Duhem et d’autres, pour qui la famille comme les sympathies sont anglaises, ne voient pas dans le second terme de son nom, soit Anglicus, un patronyme mais une indication d’origine. Pierre Duhem fait l’hypothèse qu’il pourrait avoir un lien de parenté avec Gilbert l’Anglais / Gilbertus Anglicus, qui fut vers 1250 médecin, auteur de traités de médecine et chancelier de l’Université de Montpellier et que Guillaume l’Anglais, de Marseille, présente come son cousin (germanus).

Le Quadrant apparaît d’autrepart, dans plusieurs copies, sous le nom de Jean de Montpellier, ce qui est peut-être une confusion de copiste puisque, selon Tannery, Johannes Anglicus et Robertus Anglicus sont deux noms qui figurent parmi les témoins de l’acte statutaire de l’Université de Montpellier.

Ajoutons enfin que Robertus Anglicus a pu s’appliquer à d’autres érudits latins, notamment Robert de Chester, actif au siècle précédent. Autant d’éléments qui rendent problématique sa véritable identité, dont Wilbur R. Knorr a donné un présentation synthétique.

Toujours est-il que fut composé au moins en partie à Montpellier le traité intitulé Quadrans vetus qui donne aux chercheurs de Montpellier et de Paris des instructions pour calculer les latitudes de ces deux cités et que Wilbur R. Knorr date entre 1264 et 1267. Cet ouvrage s’inscrit dans la suite du De sphaera mundi de Jean de Sacrobosco / John of Holywood, daté de 1245-1250, qui s’inspire fortement des travaux de Maslama al-Majrîtî et du pseudo-Messahalah, c’est-à-dire en fait d’Ibn al-Saffâr, et la Practica quadrantis de Campanus de Novara, datée de 1255-1260. Le nombre de copies de l’original qui ont circulé montre l’intérêt qu’il eut pour les érudits latins.

Pierre Duhem n’a pas grande estime pour ce travail dont la médiocrité même, écrit-il, « nous donne un exemple de ce qu’était sans doute, en son temps, la foule des astronomes ».

N’oublions pas toutefois que nous devons à Robert, dans cet ouvrage, le constat de l’échec des horlogers et émet l’espoir que celui-ci n’est que provisoire quand il écrit, si l’on prend la traduction d’Emmanuel Poulle : « les artisans horlogers s’efforcent de fabriquer un cercle qui soit mobile selon le mouvement du cercle, mais ils n’ont pas encore réussi ; s’ils réussissaient, leur horloge serait vraiment excellente, meilleure que l’astrolabe ou quelque autre instrument astronomique pour connaître l’heure ». Il est clair que ceci marque une date dans le passage pratique aux heures égales.

Notons encore que Robert cite abondamment le De substentia orbis, traduction du Kitâb harrakat al-falak ou « Livre du mouvement des sphères » d’Ibn Rushd, l’Averroes des Latins, ont les thèses péripatéticiennes sur l’éternité du monde furent condamnées par Étienne Tempier et les théologiens de la Sorbonne en 1277.

Voir :

ROBERTUS ANGLICUS, Quadrans vetus, ms. Paris, BnF, lat. 7392, fol. 1-43.

DUHEM, Pierre, Le système monde, t. III, Paris : Hermann, 1815, repr. 1958, spéc. Ch. viii, « l’École de Montpellier : Robert l’Anglais », p. 291-298.

KNORR, Wilbur, Richard, « The Latin sources of Quadrans vetus and what they imply for its authorship and date », in SYLLA, Edith & McVAUGH, Michael, Texts and Contexts in Ancient and Medieval Science ‒ Studies on the occasion of E. Murdoch’s seventieth birthday, Leiden ‒ New York ‒ Köln : Brill, 1997, p. 23-67.

KNORR, Wilbur Richard, « Sacrobosco’s Quadrans : Date and Sources », Journal for the History of Astronomy, XXVII (1997), p.187-222.

POULLE, Emmanuel, « L’horlogerie a-t-elle tué les heures inégales ? », Bibliothèque de l’école des chartes, 157-1 (1999), p. 137-156.

TANNERY, Paul (éd.), Le traité du quadrant de maître Robert Anglès (Montpellier, XIIIe siècle). Texte latin et ancienne traduction grecque. Paris : C. Klincksieck, 1897.

THORNDYKE, Lynn, « Who wrote Quadrans Vetus ? », ISIS 37 (1947), p. 150-153.

THORNDYKE, Lynn, « Robertus Anglicus », ISIS 34 (1942-1943), p. 467-469.

THORNDYKE, Lynn (ed.), The « Sphere » of Sacrobosco and Its Commentators, Chicago : University of Chicago Press, 1949.

3. Moshe ben Samuel et Jacob ben Machir Ibn Tibbon à Marseille et Montpellier

La famille Ibn Tibbon a fourni pendant un siècle et demi plusieurs générations d’érudits remarquables à partir de 1150. C’est à cette date où le rabbin Juda ben Saul quitte Grenade, troublée par les événements qui accompagnent la conquête de l’Espagne musulmane par les Almohades, pour s’installer à Lunel, petite cité languedocienne située à mi-chemin entre Montpellier et Nîmes.

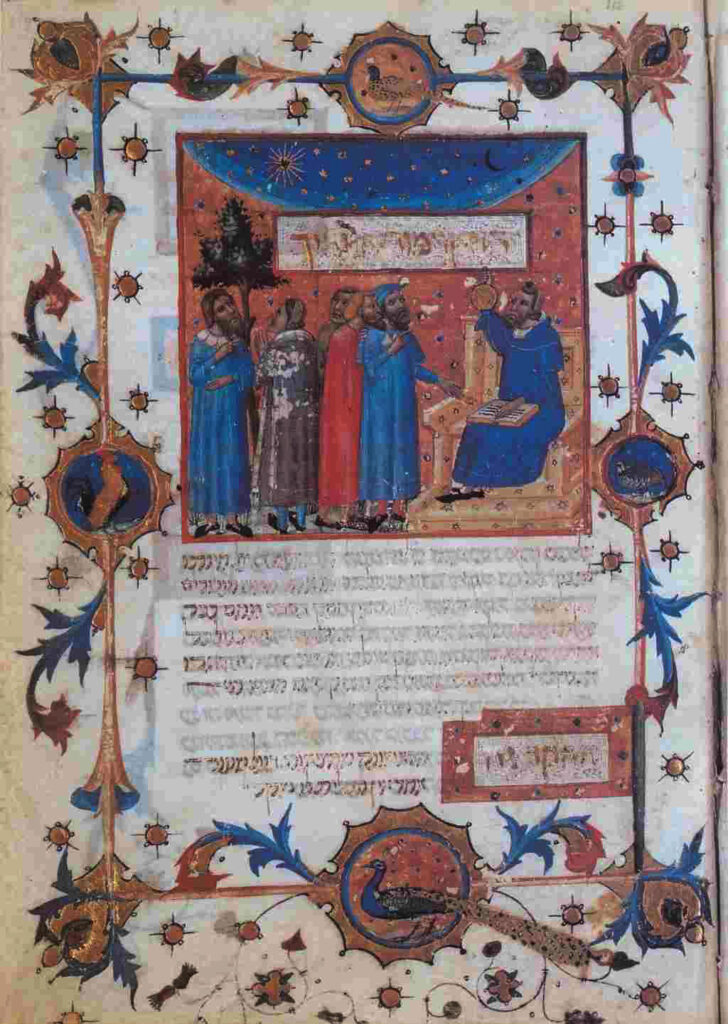

Judah (1120-1190), le fondateur de ce qu’il est convenu d’appeler la dynastie de Tibbonides, traduit de l’arabe en hébreu des textes fondamentaux de la pensée religieuse hébraïque écrit en arabe comme le Kitâb Islâh al-Akhlâq ou « Livre de la correction des qualités morales » de Shelomo Ibn Gabirôl, l’Aviceron des Latins ou le Kitâb al-huyya wa-l-dalil fî nusr al-dîn al-dhalîl ou « Livre de l’argumentation pour assister la défense de la religion méprisée » de Yehûda ha-Levî /Juda Halevi.

Son fils Samuel (1150-1230), né à Lunel, critiqué par lui comme un jeune entêté aux tendances anti-intellectuelles, suivit cependant à l’âge adulte les traces de son père en quittant Lunel pour Arles, Béziers et Marseille. Outre les traductions médicales comme les Commentaires de Galen par cAlî bin Radwân, il s’illustra par la traduction, à la demande de quelques érudits de Lunel dont Jonathan ha-Kohen, des travaux philosophiques de Môshê ben Maymôn / Maimonide avec lequel il se mit en rapport pour bénéficier de ses conseils, et tout particulièrement son œuvre maîtresse, la Dalâlat al-hâ’irîn ou « Guide des égarés ».

Voir :

A.S.H, « Tibbon, Ibn (Tibbonids)», Encyclpedia Judaica, XV, col. 1129-1130..

Nous nous attacherons particulièrement à trois membres de cette dynastie, du fait de leurs traductions en matière d’astronomie.

Jacob ben Abba Mari ben Simson Anatoli

Jacob, né peut-être à Marseille vers 1194, vécut à Narbonne et Béziers et mourut en 1256. Frère de l’épouse de Samuel, il devint ensuite son gendre, et fut étroitement associé à son travail. Il traduisit lui-même Maimonide. Sa renommée lui valut d’être invité à Palerme par Frédéric II, Stupor mundi, afin de l’initier à la philosophie juive et à participer à la diffusion des œuvres scientifiques arabes. C’est à qu’il connut Michel Scot avec qui il aurait participé à la traduction du Guide des égarés en latin. Si son œuvre maîtresse est le Malmar al-Talmidim ou « L’Aiguillon des disciples », ouvrage d’une grande ouverture d’esprit cherchant à prendre le meilleur chez tous les peuples, il traduisit abondamment, et l’on compte parmi ses traductions de l’arabe en hébreu les ouvrages d’astronomie suivants :

* l’Almageste de Ptolémée à partir du Kitab al-Mijistî , soit la version arabe d’Al-Hajjâj, qu’il achève à Naples en 1235.

* le Mukhtaṣar al-Majisṭī ou « Abrégé de l’Almageste » d’Ibn Rush / Averroès, accompli en 1236. Il semble que ce travail n’a jamais été mis en latin, et la version de Jacob nous conserva seule cette œuvre, perdue en langue arabe.

* le Kitâb fî harakât al-samâwiyya, « Livre des mouvements célestes », ou Jawâmic cilm al-nujûm, « Recueils d’astronomie », existant déjà en latin depuis 1135 avec la Brevis ac perutilis compilatio, de Jean de Séville. Mais c’est la version hébraïque de Jacob qui sera traduite en 1590 par Jacob Christman sous le titre Chronologia et astronomica elementa.

Moshe ben Samuel Ibn Tibbon

Né à Marseille probablement au début du XIIIe siècle, il exerce la médecine à Montpellier où il très tôt affecté par les décisions du Concile de Béziers de 1246 qui interdit aux Juifs de soigner des Chrétiens. Il s’oppose à la charge que les rabbins de Lunel mènèrent contre les enseignements de Maïmonide dans laquelle il voir une attaque contre son père, Samuel, et Jacob qu’il nomme à diverses reprises « mon oncle».

La longévité lui permet de traduire de l’arabe en hébreu une liste impressionnante d’ouvrages religieux ou philosophiques de Moshê ben Maymon / Maimonide, d’Ibn Rushd / Averroès, Al-Fârâbî et autres. On lui doit aussi des textes médicaux, des textes mathématiques, et surtout des ouvrages astronomiques, notamment :

* l’Islâh al-Majistî ou « Correction de l’Almageste » de Jâbir bin Aflâh, le Geber des Latins (1100-1150), qui critique les bases mathématiques de l’ouvrage de Ptolémée et dont les travaux furent diffusés en Égypte et au Moyen-Orient par Môshê ben Maymôn / Maïmonide, et que Gérard de Crémone a déjà rendu en latin vers sous le titre Gebri filii Affla Hispenensis IX libri de astronomia. Comme cette traduction est également indiquée dans le liste de celles de son neveu Jacob ben Makhir, il n’est pas impossible qu’elle soit due à leur collaboration si l’on pense que les deux érudits furent actifs sur une place de temps commune comprenant au minimum les années 1260 et 1270.

* le Kitâb al-Ha’ya ou « Livre d’astronomie » de Nûr al-Dîn Al-Bitrûjî, l’Alpetragius des Latins, en 1246, dont la version déjà effectuée en 1217 par Michael Scot vient a déjà été mentionnée précédemment.

Voir :

A.S.H, « Tibbon, Ibn (Tibbonids)», Encyclpedia Judaica, XV, col. 1129-1130..

Jacob ben Makhir Ibn Tibbon

Mais c’est surtout Jacob, neveu de Samuel, qui s’illustra dans le domaine de l’astronomie. Il est possible qu’il soit né à Marseille, ceci en 1236, mais il partagea sa vie, selon Millás Villacrosa, entre Lunel où il apprit pendant sa jeunesse l’arabe qui était la langue pratiquée dans la famille, et Montpellier où il est probable qu’il mourut, ceci en 1304 ou 1305.

Le nom sous lequel s’est étendue sa renommée, Don Profeit Tibbon en occitan, Profatius Judaeus en latin, reste assez obscur. D’autres personnages du Moyen-Âge le portent comme c’est le cas d’un certain Ezra de Moncontour qualifié de ha-Nabi, c’est-à-dire « le prophète », et il se pourrait qu’il s’agisse d’un qualificatif porté par des sages présentant une tendance ascétique que l’on retrouve dans d’autres appellations exprimant des notions parallèle comme ha-Parush, « le pieux ascète », ou ha-Nazir, « le nazirite », nom lié à une secte ascétique (voir Moshe Hallanish, p.56).

Mais avant d’évoquer ses travaux dans ce domaine, il est utile de signaler les autres facettes de son activité.

Si l’on croit Jean Astruc (voir p. 168), il aurait assuré la fonction de régent de Faculté de médecine de Montpellier. Si la désignation est exacte, il s’agit de l’institution résultant de l’intégration en 1289 de l’niversitas medicorum qui avait reçu en 1242 ses statuts du cardinal Conrad d’Urach, légat du pape Honorius III.

Il semble que l’attitude énergique de la communauté de Montpellier dans la bataille contre les détracteurs de Maïmonide, où l’ont entraîné son oncle Moshe et ses cousins, Juda, qui était rabbin de Montpellier, et Samuel, tous deux fils de Moshe, soit tout particulièrement due à son influence. Il s’opposa notamment à Abba Mari ha-Yahri, de son nom occitan En Astruc de Lunel, et fut célèbre pour sa protestation contre la lecture faite en 1304 d’une lettre de Shelomo ben Adret de Barcelone, le rabbin légaliste chef de la communauté juive espagnole, qui jette l’anathème sur ceux qui veulent lire la philosophie de Maïmonide.

Voir :

ASTRUC, Jean, Mémoires pour servir à l’histoire de la Faculté de Médecine de Montpellier, Paris : P.-G. Cavelier, 1767, p. 166-168.

HALLANISH, Moshe, An Introduction to the Kabbalah, traduit en anglais par Ruth Bar-Ilan et Ora Wiskind-Elper, Albany : Stae University of New York Press, 1999.

Son activité astronomique est considérable. Comme son oncle Moshe, il traduit des textes philosophiques et religieux, mais c’est son activité dans le domaine astronomique qui est la plus importante. Nous pouvons compter dans ce domaine les traductions de l’arabe en hébreu suivantes :

* le Kitâb al-camal bi-l-asturlâb ou « Traité d’usage de l’astrolabe » d’Abû l-Qâsim Ahmad Ibn al-Saffâr.

* le Kitâb al-camal bi-l-kurra al-nujûmiyya, ou « Traité d’usage de la sphère armillaire », de Qusta b. Lûqâ, en 1256.

* le Kitâb al-Kura al-mutaharrika ou « Traité de la sphère en mouvement », version arabe par Ishhâq b. Hunayn du traité d’Autolykos de Pitane, effectuée vers 1273, sachant qu’en était déjà faite une version latine par Gérard de Crémone, vers 1175.

* le Kitâb al-ashkâl al-kurriyya ou « Traité des figures sphériques », connu en latin sous le nom de Sphaerica, sachant que c’est par sa version arabe que nous connaissons le traité remarquable de Ménélaus d’Alexandrie (fin du 1er siècle ap. J.-C.), qui enrichit la géométrie de la sphère appliquée à l’astronomie.

* la préface au Kitâb al-Hay’a ou « Traité d’astronomie » d’Abraham bar Hiyya, le Savasorda des Latins.

* le Qawl fî Hay’at al-calam ou « propos sur l’astronomie » d’Ibn al-Haytham, Alhazen pour les latins.

* un extrait du Kitâb al-Mijistî ou « Almageste » sur l’arc de cercle.

Sa traduction la plus fameuse est cependant la version latine, effectuée en 1256, du Kitâb al-camal bi-l-safîhat al-zîjiyya, « Traité d’usage de la saphea [ou tympan des tables astronomiques] », d’Al-Zarqâlluh. Ce dernier a remplacé, pour l’astrolabe, le jeu de sasfiya-s, c’est-à-dire de tympans valables pour les différentes latitudes, par une safiyya unique ou universelle, c’est-à-dire valable pour toutes les latitudes.

Une telle innovation intéressa tout naturellement les astronomes latins et fit le succès de la traduction en latin de ce texte, qui suit celle que fit en 1231 Guillaume de Marseille du Zîj ou « Tables astronomiques » d’Al-Zarqâlluh sous le titre Compostio tabulae quae Saphea dicitur sive astrolabium Arzacheli.

La traduction de Jacob Ibn Tibbon, qui date de 1263, s’effectue en deux temps avec Jean de Brescia : Jacob rendant oralement le texte arabe en occitan et Jean mettant par écrit cette version intermédiaire en latin, ce qui donne le Liber operationis tabulae quae nominatur Saphea patris Isaac Arzachelis.

Mais Jacob ne s’est pas contenté de traduire des textes arabes. Sa renommée lui vient surtout de la fabrication d’un instrument qu’il nomma, comme l’indique le titre de son traité écrit entre 1288 et 1299, Robac Yisrael : ce nom signifie littéralement « Quadrant d’Israël », et les Latins nommèrent quadrans judaiecus, en référence à son auteur, et, plus souvent encore, quadrans novus pour le distinguer de celui qui fut introduit à la fin du XIe siècle (voir plus haut avec Guillaume l’Anglais), notamment décrit par Robert Anglès (voir plus haut) et nommé quadrans vetus.

Imaginé par les astronomes arabes au XIe sou XIIe siècle pour résoudre des problèmes d’astronomie sphérique en combinant la géométrie et la trigonométrie, cet instrument, également connu sous le nom d’astrolabe-quadrant qui part de l’idée que la projection stéréographique qui définit les composants d’un astrolabe planisphérique est encore valable si les parties de l’astrolabe sont pliées dans un quart de cercle. Le résultat est que cet instrument peut exécuter de nombreuses fonctions de l’astrolabe standard mais à beaucoup plus bas le coût sans toutefois donner la représentation du ciel que fournit l’araignée.

Une traduction latine en fut faite à Montpellier dès 1299 par Armengaud de Blaise à qui Jacob dictait, selon l’usage, en langue commune, c’est-à-dire en occitan. Jacob donna en 1301 une nouvelle version corrigée de son traité.

On lui doit également des Luḥot be-seder, ou « Tables calendaires » composées en 1300 vue de l’établissement d’un almanach perpétuel la connues en latin sou le nom d’Almanach perpetuum ou Almanach de Dante, du fait que le poète en possédait une copie et l’utilisa dans ses écrits. Ces travaux furent traduit en latin, ce qui valut à Jacob Ibn Tibbon une renommée qui parcourra le Moyen-Âge, ce qui lui vaut d’être mentionné à plusieurs reprises par Nicolas Copernic dans sa Révolution des orbes célestes.

Voir :

IBN TIBBON, Jacob / PROFATIUS JUDAEUS, Compositio tabuleque Saphea dicunt sive astrolabum Arzachel, cf. ms. Paris, BnF, lat. 7195, fol. 78r-92v. Ce manuscrit comprend une édition partielle est donnée par SÉDILLOT, Louis Amélie, Mémoire sur les instruments astronomiques des Arabes, Paris : Impr. Royale, 1841, p. 188-190.IBN TIBBON, Jacob / PROFATIUS JUDAEUS, Compositio tabuleque Saphea dicunt sive astrolabum Arzachel, cf. ms. Paris, BnF, lat. 7195, fol. 78r-92v. Ce manuscrit comprend une édition partielle est donnée par SÉDILLOT, Louis Amélie, Mémoire sur les instruments astronomiques des Arabes, Paris : Impr. Royale, 1841, p. 188-190.

IBN TIBBON, Jacob / PROFATIUS JUDAEUS, Luḥot be-seder, ms. München, Bibliotek, 343, 26.

IBN TIBBON, Jacob / PROFATIUS JUDAEUS, Robac Yisrael, ms. Paris, BnF, héb. 1054.

IBN TIBBON, Jacob / PROFATIUS JUDAEUS, Almanach perpetuum, ms. Paris, BnF, lat. 7372, fol. 68-69.

CHABÁS, José, « Profatius Judaeus », dans GLICK, Thomas F., et al., Medieval science, technology, and medicine : an encyclopedia, , New York : Routledge, 2005, p. 422-423.

COPERNIC, Nicholas, De revolutionibus orbium cælestium lib. VI, Nuremberg : apud Ioh. Petreum, 1513 (1ère éd.).

DUHEM, Pierre, Le système monde, t. III, Paris : Hermann, 1815, repr. 1958, spéc. Ch. viii, « l’École de Montpellier (suite) : Les Juifs. Profatius », p. 298-312.

MADDISON, Francis, « Observatoires portatifs : les instruments arabes à usage pratique », dans RASHED, Roshdi (sous la direction de), Histoire des sciences arabes, I. Astronomie théorique et appliquée, Paris : Seuil, 1997, p. 139-172, et notammant “Les Quadrants”, p. 167-172.

MILLÀS VALLICROSA, José Maria, Don Profeit Tibbon, Tractat de l’assafea d’Azarquiel, Barcelona : Facultat de filosofia i lletras, 1933.

VERNET, Juan, « Ibn Tibbon, Jacob en Machir », dans GILLIPSIE, Charles Coulston, Dictionary os Scientific Biography, 16 vol., New York : Charles’s Scribner’s Sons, 1970-1980, XIV, 400-401.